商品

本因坊秀策「耳赤の一手」

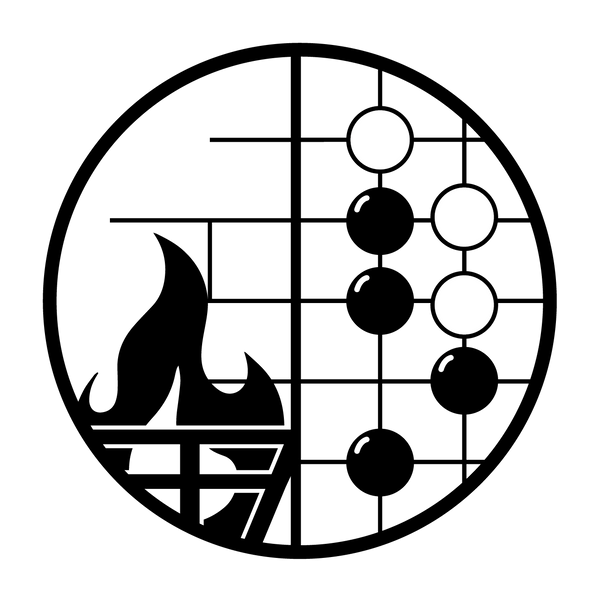

江戸時代後期の1846年、ペリー来航の7年前、江戸がまだ眠っていた時代。18歳の若き天才秀策は、大阪の地で当時の最強棋士・井上因碩に挑んだ。序盤右下の戦いで秀策が誤り、井上因碩の繰り出した秘手(井上家で極秘に研究された手)もあって秀策は劣勢に。しかし122~126手目の因碩の狙いがやや疑問で、この隙を秀策は見逃さなかった。 127手目、秀策が放った伝説の一手を境に形勢が逆転。対局を観戦していたある医師が別室に戻ってきて「井上先生が負かされるかもしれぬ」と言った。まわりの者がなぜかとたずねたところ、「先ほど秀策が石音高く中央に一手を打った時に井上先生は居住まいを正され、しばらく考え込まれるうちに両の耳が赤くなった。医者の意見からすると、耳が赤くなるのは心が動揺し自信を失った証拠である。碁の内容はよくわからないが、もしや秀策の一手は井上先生の意表を突いたのではないか。」と述べた。耳赤の一手という名は、このエピソードに由来する。しかし逆転されたとはいえほんのわずかな差である。井上因碩は腰をすえて立ち直り最大限粘ったが及ばず、この対局は秀策の勝ちに終わった。当時四段の少年が最強棋士に勝ったということになり、囲碁界に衝撃が走ったことは間違いない。この対局から2年後に秀策は正式に本因坊家の跡目となった。 本因坊家の初代は日海という僧であり、信長や秀吉からもその実力を高く評価されていた。45歳で囲碁を覚えた家康は、江戸幕府を開くと傑出した打ち手たちを「碁打ち衆」として俸禄を支給した。現代でいうプロ制度の誕生である。日海は将軍の指南役になり、棋士の昇段など囲碁界の一切を取り仕切る「名人碁所」の地位を得た。そして算砂と改名。当時住んでいた塔頭の名前が本因坊だったので「本因坊算砂」と名乗る。秀策は跡目となることによって家名の名誉を一身に背負う存在となり、御城碁にも出場。御城碁とは、江戸時代に囲碁の家元四家(本因坊家・井上家・安井家・林家)の棋士により、徳川将軍の御前にて行われた対局のこと。御城碁に出仕することは、家元の代表としてであり、当時の棋士にとってもっとも真剣な勝負であった。この御城碁にて本因坊秀策は負けなしの19連勝という不滅の大記録を打ち立て、現在でも史上最強と評価されることも多い。しかし1862年に江戸でコレラが大流行し、秀策は師匠の秀和が止めるのも聞かず患者の看病に当たり、当人が感染し34歳でその才能を惜しまれつつ死去した。京都二条城にて大政奉還がなされ、江戸幕府が終焉を迎えるわずか5年前のことであった。 パッケージには、127手目の妙手が放たれた瞬間の盤面をもとに、黒石と白石を分けて表現しています。 篝(かがり)(黒箱) → 白石のみを配置 響(ひびき)(白箱) → 黒石のみを配置 あえて一方の石だけを置くことで、囲碁が持つ静謐な美しさと奥深さ、そして一局に込められた歴史の重みを、静かに、力強く伝えるデザインとなっています。

本因坊秀策「耳赤の一手」

江戸時代後期の1846年、ペリー来航の7年前、江戸がまだ眠っていた時代。18歳の若き天才秀策は、大阪の地で当時の最強棋士・井上因碩に挑んだ。序盤右下の戦いで秀策が誤り、井上因碩の繰り出した秘手(井上家で極秘に研究された手)もあって秀策は劣勢に。しかし122~126手目の因碩の狙いがやや疑問で、この隙を秀策は見逃さなかった。 127手目、秀策が放った伝説の一手を境に形勢が逆転。対局を観戦していたある医師が別室に戻ってきて「井上先生が負かされるかもしれぬ」と言った。まわりの者がなぜかとたずねたところ、「先ほど秀策が石音高く中央に一手を打った時に井上先生は居住まいを正され、しばらく考え込まれるうちに両の耳が赤くなった。医者の意見からすると、耳が赤くなるのは心が動揺し自信を失った証拠である。碁の内容はよくわからないが、もしや秀策の一手は井上先生の意表を突いたのではないか。」と述べた。耳赤の一手という名は、このエピソードに由来する。しかし逆転されたとはいえほんのわずかな差である。井上因碩は腰をすえて立ち直り最大限粘ったが及ばず、この対局は秀策の勝ちに終わった。当時四段の少年が最強棋士に勝ったということになり、囲碁界に衝撃が走ったことは間違いない。この対局から2年後に秀策は正式に本因坊家の跡目となった。 本因坊家の初代は日海という僧であり、信長や秀吉からもその実力を高く評価されていた。45歳で囲碁を覚えた家康は、江戸幕府を開くと傑出した打ち手たちを「碁打ち衆」として俸禄を支給した。現代でいうプロ制度の誕生である。日海は将軍の指南役になり、棋士の昇段など囲碁界の一切を取り仕切る「名人碁所」の地位を得た。そして算砂と改名。当時住んでいた塔頭の名前が本因坊だったので「本因坊算砂」と名乗る。秀策は跡目となることによって家名の名誉を一身に背負う存在となり、御城碁にも出場。御城碁とは、江戸時代に囲碁の家元四家(本因坊家・井上家・安井家・林家)の棋士により、徳川将軍の御前にて行われた対局のこと。御城碁に出仕することは、家元の代表としてであり、当時の棋士にとってもっとも真剣な勝負であった。この御城碁にて本因坊秀策は負けなしの19連勝という不滅の大記録を打ち立て、現在でも史上最強と評価されることも多い。しかし1862年に江戸でコレラが大流行し、秀策は師匠の秀和が止めるのも聞かず患者の看病に当たり、当人が感染し34歳でその才能を惜しまれつつ死去した。京都二条城にて大政奉還がなされ、江戸幕府が終焉を迎えるわずか5年前のことであった。 パッケージには、127手目の妙手が放たれた瞬間の盤面をもとに、黒石と白石を分けて表現しています。 篝(かがり)(黒箱) → 白石のみを配置 響(ひびき)(白箱) → 黒石のみを配置 あえて一方の石だけを置くことで、囲碁が持つ静謐な美しさと奥深さ、そして一局に込められた歴史の重みを、静かに、力強く伝えるデザインとなっています。